Arthur et les Minimoys en parfum ? Quarante sociétés ont signé des contrats de licence (textile, alimentation, jouets…) avec la société Europacorp de Luc Besson qui réalise et produit le film pour enfant, et c’est Koto Paris qui a remporté la mise pour la licence de parfum. Deux parfums ont été créés sur le thème du naturel, l’Eau d’Arthur et l’Elixir de Sélénia, inspirés des personnages principaux du film.

Arthur et les Minimoys en parfum ? Quarante sociétés ont signé des contrats de licence (textile, alimentation, jouets…) avec la société Europacorp de Luc Besson qui réalise et produit le film pour enfant, et c’est Koto Paris qui a remporté la mise pour la licence de parfum. Deux parfums ont été créés sur le thème du naturel, l’Eau d’Arthur et l’Elixir de Sélénia, inspirés des personnages principaux du film.

On peut se poser la question de la pérennité de ce type d’initiative : les films (y compris les gros succès) ne restant que quelques semaines à l’affiche, l’impact médiatique (et l’intérêt des petits consommateurs) peut donc s’essouffler très rapidement. Ici l’histoire ayant été imaginée comme une trilogie, en cas de succès, la license bénéficierait également des sorties des prochains épisodes, comme c'est le cas pour les déclinaisons parfum de la saga Harry Potter.

Les acteurs du marché : des logiques différentes

Les acteurs du marché : des logiques différentes

Fragrances-doudou, formes rondes, douces, rassurantes, coiffes en forme d'ourson ou de figurines, personnages peints sur le flacon, couleurs vives, accessoires fantaisies, coffrets promotionnels contenant un jouet... les industriels savent y faire pour attirer les charmantes têtes blondes vers leurs fragrances.

Le segment du parfum pour enfants accueille de nombreux acteurs qui répondent à des logiques très diverses. Je les réunis ici selon les logiques de marque, et non par type de structures (groupes, PME etc...), classement qui me paraitrait moins révélateur du point de vue attitude consommateur.

- du matériel pour enfant au parfum pour enfant: les fabricants d'articles pour enfant, qu'il s'agisse de puéricultures comme la marque Kaloo qui produit des peluches, des meubles et qui est également très active en parfum (n°2 en France), ou les marques de mode enfantine (IKKS, Jacadi, Tartine et Chocolat...).

Cette offre est destinée aux très jeunes enfants mais cible, dans l’acte d’achat, d’abord les parents. En effet la marque est quotidiennement présente dans leur univers de parents, alors que leurs enfants sont sans doute moins sensibles à la marque de leur doudou ou de leur pull. Pour autant, ces marques savent séduire leurs jeunes utilisateurs, notamment grâce à des cadeaux très attractifs inclus avec le parfum (peluche etc…).

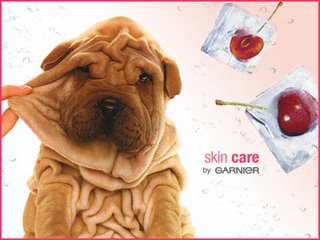

- du soin pour enfant au parfum pour enfant : les marques spécialisées dans les soins pour enfant incluent logiquement des parfums dans leur gamme de produits pour la toilette, comme par exemple Mustela, Klorane, PlanetKid... Ces marques sont des "pure players" de l'univers cosmétique enfants, et cette image de spécialiste ne peut qu'être bénéfique aux yeux des parents.

La marque, déjà adoptée par les parents pour les soins de bébé, est naturellement choisie pour le parfumer. Cette offre cible les parents et est en priorité destinée aux bébés, encore dans "l'âge des couches" : elle permet aux parents de concilier le plaisir du geste parfumé et l’inquiétude légitime d’innocuité, de naturel, de sécurité, particulièrement dans le circuit des pharmacies. Ce qui n’empêche pas les marques de faire un effort particulier pour valoriser l’offre, notamment par les mêmes offres de cadeaux (peluches…) que dans les autres circuits.

- du parfum pour adulte au parfum pour enfant : les grandes marques de parfum, à l’instar de ce qu’ont développé les marques de luxe dans la mode enfantine, saisissent l’opportunité de décliner leur savoir-faire sur une cible nouvelle avec versions "enfants" : Bvlgari Petits et Mamans, Burberry Baby Touch, Petit Guerlain, Versace Baby Blue Jean, l’incontournable Tartine et Chocolat (license développée par Givenchy)…

Difficile néanmoins de rentabiliser ces initiatives, d’où l’espoir de conquérir des clientèles alternatives pour ces propositions, comme Bvlgari (Petits et Mamans cherche a gagner le cœur de toute la famille). Tartine et Chocolat n’a-t-il pas longtemps été un hit en Asie auprès d’une clientèle adolescente ? Clarins a poussé la logique plus loin en lançant simultanément Par Amour (pour femme) et Par Amour Toujours (pour leur fille), un duo inédit de parfum parents-enfants. Un résultat en demi-teinte pour ces deux parfums, qui n'enlève rien à l'originalité de la démarche, très en phase avec l'image Clarins.

L'un des challenges me parait résider justement dans cette adéquation avec l'image de marque : un tel lancement envoie en effet un vrai message sur la marque, nécessairement familiale, tendre, maternante... Beaucoup de marques couture ont une ligne de prêt-à-porter pour enfants, mais l'image de la marque "adulte" en parfum peut-elle aisément se décliner en une offre enfant ? Même si par exemple la mode "Baby Dior" est bien connue, ce serait un vrai défi d'interpréter en version enfantine l'univers très 'femme' de la marque en parfum.

Ces lancements ciblent en priorité des parents, amateurs de parfums de luxe en général, voire de la marque en particulier. L’achat d’un tel parfum relève pour les parents de la même démarche que l’achat de leur propre parfum : l’image de luxe associée, de haute qualité, de sophistication valorise le produit et lui confère une dimension de rêve au même titre que son équivalent pour les adultes.

- des loisirs pour enfant au parfum pour enfant : la littérature et le cinéma pour enfants (Mimi La Souris, Le Petit Prince, Babar, personnages Disney...), les jouets à succès (Sophie La Girafe, Barbie...), les films (Arthur et les Minimoys…), les stars de la cible (Star Academy, les fameuses jumelles Marie-Kate and Ashley Olsen...), fournissent autant de licenses très attractives. Cette offre cible directement les enfants et les pré-ados, en se raccrochant à des personnages de leur univers, proches et ludiques. Le succès du produit, dans son impact et dans sa durée, sont directement connectés à celui de l’univers d’origine, pour le meilleur et pour le pire. J’ai lu dans International Cosmetic News (n° 85 - février-mars 2006) cette citation révélatrice : "dans le passé, si vous aviez une license Disney ou Barbie, vous étiez tranquille pour deux ou trois ans, mais maintenant les nouveaux films peuvent rapidement prendre des parts de marché". La volatilité du marché des parfums en général n'épargne donc pas le segment enfant.

Marché porteur ?

Selon Euromonitor, cité par International Cosmetic News (n° 85 - février-mars 2006), le marché mondial des produits pour enfants (0-11 ans) a progressé de 5% en 2004. Dans le même temps, les parfums pour enfant ont moins bien résisté, du moins sur les marchés matures : en France, le marché a décliné de 75% à 29M$ entre 2003 et 2004, dans un climat économique difficile. Je n'ai pas de données plus récentes, mais sur un si petit marché, qui répond fortement à la nouveauté, il suffit d'une année riche en nouveaux lancements puis d'une année plus calme pour faire varier considérablement les chiffres...

Il faut pourtant voir les signes encourageants sur le segment:

- l’attitude positive des distributeurs du selectif (Sephora, Marionnaud, Nocibé…) qui créent des corners spécialisés pour les produits pour enfants : cette offre ne cannibalise pas leurs gammes existantes, et leur amène une clientèle qui fait habituellement ses achats en supermarché ou en parfumerie.

- le concept de parfum pour enfants est très bien accueilli dans les marchés emergents, en particulier en Amérique du Sud (les ventes ont triplé en 2004 au Mexique et au Brésil...), offrant de nouvelles opportunités de croissance.

- les produits pour enfants gagnent en qualité et en attractivité (qualité du design et de la fragrance, développement des licences) : pas de mystère, monter en gamme est une nécessité pour tous les segments, et le parfum pour enfant ne fait pas exception.

C'est d'ailleurs ce dernier point qui me parait le plus intéressant : le parfum est d'abord là pour faire rêver, les adultes comme les enfants. D'où l'obligation pour les industriels d'éviter les initiatives "cheap" et de mettre autant d'énergie dans la création des parfums pour enfants que dans leur équivalent adulte : les petits consommateurs aussi doivent être initiés à la belle parfumerie !